鉛はかつて比較的身近な金属でした。古くから近年に至るまで水道管として使われましたし、以前は実験室の流し台の材料としてもよく使用されていました。私も子供時分に空き地で鉛の管を広い、重くて柔らかいものだなと思ったものです。しかし、本ブログの「元素の歴史」でも紹介されているとおり、鉛とその化合物には古くから毒性があることも知られていました。

鉛の水道管は日本でもかつては多く使われていましたが、漏水が多く、健康被害の恐れが指摘され、90年代以降使われなくなりました。また、日本を始め1970年頃までは、ガソリンにアンチノック剤として鉛化合物が添加されており、それが主な要因となって大気中の鉛の濃度が高くなっていました。鉛による健康への影響が問題視され、1975年にレギュラーガソリンが無鉛化され、その後すべてのガソリンが無鉛となりました[1]。さらに電気機器で用いられるハンダや塗料にも、かつては鉛が多く含まれていましたが、現在はその使用量は大幅に少なくなっています。大気中の鉛の濃度は日本全国の平均値で1975年には150 ng/m3という高い値でしたが[2]、その後急激に下がっています[3]。特に鉛による健康被害は子供に影響が大きい(例えば知能の減退が見られる)ことが言われており、その影響を減らすための規制などが各国で行われてきました。その結果、人の血中での鉛の濃度は1970年代まで高い状態が続きましたが、近年では減少しています。例えば米国では、1970年代後半では95%以上の1-5才の子供において血中鉛濃度が10μg/dL以上でありました[4]が、2007-10年時点では5μg/dLを超える子供の割合は2.6%となっています[5]。

本来、自然環境における鉛の濃度は極めて低く、血中鉛濃度は1μg/dL程度が自然の値と考えられており、上記のような鉛の蓄積は20世紀以降の文明の結果ということになります。しかし、古代ローマ時代にも少なからぬ鉛の害があったことが近年指摘されています。古代ローマにおいて高度な水道事業が行われていて、鉛管も多く使用されていたことはよく知られています。また、当時貨幣等に使われた銀を精錬する際に、灰吹法という方法が使われ、これにも鉛が大量に使われました。

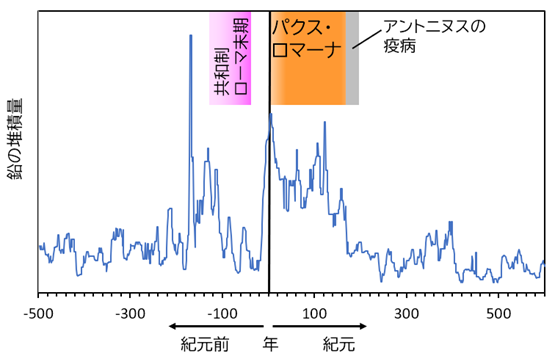

最近米国の研究者が北極圏の地中の氷の組成と、コンピュータシミュレーションの結果からローマ時代当時の大気中の鉛濃度を推定し、健康への影響を考察した研究成果を発表して[6]、話題となっています[7]。この研究を主導したMcConnell博士は、グリーンランドの2箇所と北極海にあるロシアのセヴェルナヤ・ゼムリャ諸島の1箇所の合計3箇所の氷床をボーリングして採取した氷のサンプルから、紀元前500年から紀元600年の間の氷を得て、その中の鉛濃度をICP-Massという高感度な測定器を用いて測りました。その結果当時の欧州における大気中の鉛濃度の変化が明らかとなりました(図1)。この変化は当時の社会の状況と密接に関わっていることが分かります。共和制ローマ時代(紀元前509年-紀元前27年)の最後の時代は国の力が衰え、それに伴い鉛の量も減っています。その後ローマ帝国となり、1世紀から2世紀の中頃にかけてパクス・ロマーナと呼ばれる繁栄の時代(そのような言葉を昔習った気がしますね)に再び鉛濃度が高くなっています。しかしアントニヌスの疾病とも呼ばれる天然痘の大流行の時代を経て、再び濃度が低くなっていることが分かります。当時、大気中の鉛の主要な原因がスペイン南東部のRio Tintoなどの鉱山であると論文では指摘されています。ローマの貨幣として銀の採掘が欧州のいくつかの鉱山で大規模に行われていましたが、前述のように銀を採掘する際に鉛が多量に使われました。この際に排出された粉塵が欧州各地に広まったというのです。なお、古代ローマの銀貨における銀の品位がパクス・ロマーナのあとは非常に下がっていることはよく知られており、このことも鉛の濃度に関係していると述べられています。

図1 北極圏の氷床試料の鉛堆積量の変化。大気中の鉛濃度の変化に対応していると考えられる。論文添付のデータから筆者がグラフ化した図。縦軸は氷床への鉛の堆積質量 / (m2・年)の相対値。

図1 北極圏の氷床試料の鉛堆積量の変化。大気中の鉛濃度の変化に対応していると考えられる。論文添付のデータから筆者がグラフ化した図。縦軸は氷床への鉛の堆積質量 / (m2・年)の相対値。

今回の研究では、氷床中の鉛のデータをもとに、FLEXPARTと呼ばれるソフトウエアを用いて、当時の欧州各地での大気中の鉛濃度をシミュレーションした結果も報告されています。それによれば、スペイン南岸を中心に地中海沿岸部で、パクス・ロマーナ時代はローマ帝国時代以前に比べて大気中の鉛は5 ng/m3以上の高い濃度であったと見積もられました。さらに、大気中の鉛濃度から見積もった小児の血中鉛濃度も計算されています。それによれば最も値の大きなスペイン南部では平均で4μg/dLになっていたと推定されています。これにより小児の知能指数IQが3程度下がるという影響が出ていたと推察しています。

論文の著者らは、文明がこれまで経験したことのないレベルの鉛曝露を広範囲にもたらしたと結論づけています。さらに、アントニヌス疫病が、欧州の鉱業と冶金業による大気中の鉛排出量の大幅な増加が2世紀近く続いた直後に発生したことは興味深いとも述べていて、鉛の濃度の増加と疾病との関係を疑っているようです。日本でも奈良時代の大仏制作時に金メッキの際に用いた水銀によって、常時作業に直接携わったかなりの数の作業者が重篤な中毒に罹患したであろうことが指摘されています[8]。重金属による公害は20世紀に重大な問題として初めて発生したように思われているかもしれませんが、世界の各地で実は昔から文明の発達と共に様々な問題があったことがわかり、人類の活動は昔から負の面ももたらしたのだなと考えさせられました。それではまた次回。

[1] 内山巌雄、東賢一 「環境中の鉛による健康影響について」

https://www.eiken.co.jp/uploads/modern_media/literature/MM0904_01.pdf

[2] 内閣府、食品安全委員会「鉛に関わる食品健康評価に関する審議結果について」2021年、https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20210629fsc&fileId=300

[3] 例えば佐藤安里紗、平野真弘、齋藤由実子、栃木県保健環境センター年報、2022, 28, 51-57によれば2-4 ng/m3。 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e60/thecreport/2023/documents/5_4_pm25.pdf

[4] D. E. Jacobs, M. J. Brown J. Public Health Manag. Pract. 2022, 29, 230–240. https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001664

[5] https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6213a3.htm?s_cid=mm6213a3_e#tab2

[6] J. R. McConnell, N. J. Chellman, A. Plach, S. M. Wensman, G. Plunkett, A. Stohl, N.-K. Smith, B. Møllesøe Vinther, D. Dahl-Jensen, J. P. Steffensen, D. Fritzsche, S. O. Camara-Brugger, B. T. McDonald and A. I. Wilson, Proc. Nat. Acad. Sci., 2025, 122, e2419630121. https://doi.org/10.1073/pnas.2419630121

[7] P. Patel, Chem. & Eng. News, 2025, January 6. https://cen.acs.org/analytical-chemistry/Lead-pollution-air-impacted-ancient/103/web/2025/01

[8] 金原 清之、労働科学、2019, 95, 150-162. https://www.jstage.jst.go.jp/article/isljsl/95/5-6/95_150/_article/-char/ja/

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- ローマ時代の鉛公害 - 2025年4月7日

- PFAS等のフッ素化合物を容易に変換する化学反応の発見 - 2025年3月3日

- モリブデン鉱物を食べて窒素を反応させる微生物 - 2025年2月3日