タンパク質や核酸など、生命活動に重要な役割を果たしている物質の構成元素には窒素(N)が含まれています。気体の窒素は大気のほぼ8割を占め、地球上に無尽蔵とも言える量がありますが、窒素分子(N2)は極めて反応しにくい分子で、そのままでは生物の窒素源とはなりません。以前も何回かご紹介しましたが[1]、ある種の細菌は窒素をアンモニアに変換する窒素固定の能力を持っており、生物はほとんどの場合、こうして作られたアンモニアを窒素化合物の原料として利用して生きているのです。地球上の生物のほとんどは窒素の利用に関して、これらの細菌に頼っています。では、これらの細菌はどうやって窒素分子を反応させているのでしょうか。これらの細菌はニトロゲナーゼと呼ばれる窒素分子を反応させる酵素を持っています。多くのニトロゲナーゼは金属元素の鉄とモリブデンを含んでいます。モリブデンは例えば硬い工具などに合金として利用される金属ですが、窒素を反応させる特別な働きも持っています。

現在、モリブデンは海水中には約100 nM(1 M = 1 mol/L)、川の水では10-20 nM程度含まれています[2]。非常に少ない量ですが、細菌はその程度の濃度でもモリブデンを取り込み、窒素固定を行うことができます。しかし、太古の昔、地球上で25億年程前に光合成が始まる前、水資源に溶解しているモリブデンの量は今よりずっと少なかった(< 2-3 nM)と考えられています。このような濃度では窒素固定をすることは困難と思われます。それでは当時はどうやって細菌はモリブデンを得ていたのでしょうか。この謎の答えにつながる研究成果が最近発表されました[3]。

中国地質大学(China University of Geoscience)のZhouらは、モリブデンを含む鉱物の固体から直接細菌がモリブデンを摂取しているのではないかと考えて、詳しい実験を行いました。

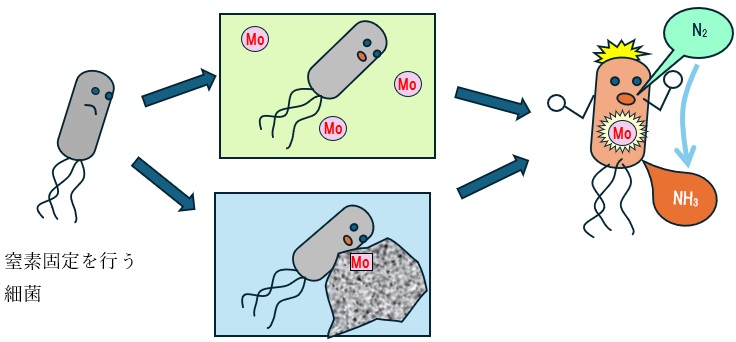

図1 窒素固定細菌がMo(モリブデン)を獲る方法。(上)溶液中にMoイオンが溶けている場合は容易にMoイオンを摂取出来る。(下)溶液中にMoイオンはないが、Mo鉱物がある場合、鉱物から直接Moイオンを摂取する。いずれの方法でもモリブデンを取り込むことで窒素からアンモニアを合成することができるようになる。

図1 窒素固定細菌がMo(モリブデン)を獲る方法。(上)溶液中にMoイオンが溶けている場合は容易にMoイオンを摂取出来る。(下)溶液中にMoイオンはないが、Mo鉱物がある場合、鉱物から直接Moイオンを摂取する。いずれの方法でもモリブデンを取り込むことで窒素からアンモニアを合成することができるようになる。

研究者らは、Rhodopseudomonas palustrisと呼ばれる細菌を使って実験を行いました(図1)。この細菌は酸素がない条件でも、光合成や窒素固定ができるすごい能力を持った細菌だそうです。この細菌を様々な濃度のモリブデンイオンを含む環境で生育させたところ、予想通りモリブデン濃度が高いほど窒素固定の量が増えることが分かりました。驚いたことに、モリブデンを含み、水に不溶性の鉱物である輝水鉛鉱(モリブデナイト、MoS2)を16mg/Lの割で加えると、培地中のモリブデンイオンの濃度がほとんど0の場合でも、モリブデンイオン濃度が100nM程度のときとほぼ同程度の窒素固定を行うことが分かったのです。実はこの細菌には、モリブデン以外の金属を利用するニトロゲナーゼも存在します。今回の結果が、それらによる結果ではないということを示すために、研究者らは細菌の遺伝子を改変して、例えば鉄を利用するニトロゲナーゼを作らない細菌などをわざわざつくって、今回の研究結果が確かにモリブデンを利用するニトロゲナーゼの働きに基づくものであることを確認しています。

さらに研究者たちは、細菌を育成したあとの鉱物表面を電子顕微鏡で調べたところ、細菌がかたまって表面に存在していることを確認しました。そして、細菌を加えた場合、鉱物表面のモリブデン量が減少していることも発見したのです。こうして、細菌が鉱物表面のモリブデンを“食べて”いることが分かりました。

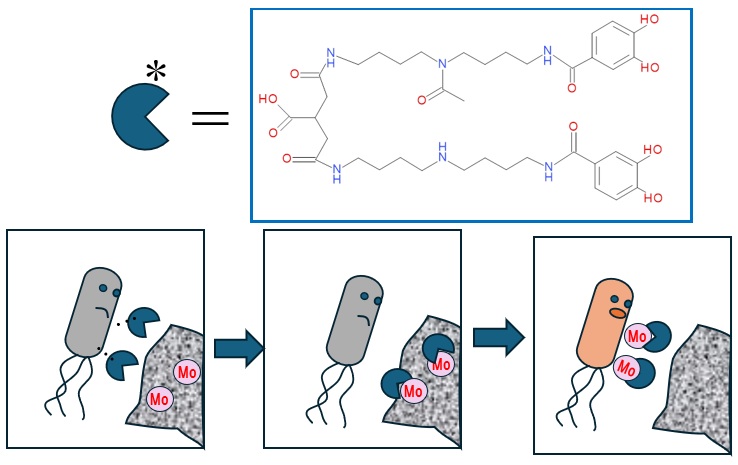

図2 (上) シデロフォア分子(*)の構造。ここではその例としてロードペトロバクチンAの構造を示す。

図2 (上) シデロフォア分子(*)の構造。ここではその例としてロードペトロバクチンAの構造を示す。

(下) 細菌がシデロフォアを放出し、そのシデロフォアがモリブデンイオンを補足、そして細菌がモリブデンを得る過程を表した図

ではこの細菌はどうやって輝水鉛鉱からモリブデンを摂取しているのでしょうか。生物は金属イオンを利用する際に、シデロフォアと呼ばれる、金属に極めて結合しやすい分子を分泌して金属イオンを捕まえることが知られています。モリブデンイオンと効率よく結合するシデロフォアとしてはロードペトロバクチンと呼ばれる分子が知られています(図2)。この分子はモリブデンと強く結合し、疎水性の環境にモリブデンを取り込むことが知られています。実際に今回実験に用いた細菌が輝水鉛鉱の表面でロードペトロバクチンを分泌していることも示されました。

今回の研究の結果、細菌Rhodopseudomonas palustrisは、酸素とモリブデンイオンが非常に少ない条件(すなわち25億年前の地球を模した環境)下で、輝水鉛鉱から窒素を直接取り込むことが分かりました。この発見は、モリブデンイオンが水中に極めて少なかった当時、どのようにして窒素固定が行われていたかという謎を解き明かす可能性があると著者らは結んでいます。このような細菌の能力のおかげで今の我々が存在すると思うと、なかなかロマンを感じますね。それではまた次回。

[1] 以前このブログでご紹介した「窒素からアンモニアを作る」や、「カルシウムによる窒素分子の活性化」 で、窒素分子を反応させることの難しさについては紹介してきました。

[2] 海水に関しては、宗林由樹,岸田剛一,岡村 慶,石橋純一郎、海洋化学研究、2002、15、16-24を、川の水に関しては、多摩川を例として、欧陽通、鳥貝真、沖田智、馬場和彦、尹順子,岩島清、環境化学、1998、8、33-45を参考とした。

[3] X. Zhou, Y. Sheng, Y. Zheng, M. Jiang, M. Wang, Z. Zhu, G. Li, O. Baars and H. Dong, Earth and Planetary Science Letters, 2024, 647, 119056.

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- ローマ時代の鉛公害 - 2025年4月7日

- PFAS等のフッ素化合物を容易に変換する化学反応の発見 - 2025年3月3日

- モリブデン鉱物を食べて窒素を反応させる微生物 - 2025年2月3日