はじめに

リン(P)は原子番号15、原子量は30.97です。1669年にドイツのブラントによって発見されました。彼は錬金術師であり、尿を蒸留して得られた赤色の液体を再蒸留し、残った物質中に暗闇で光るリン(黄リン)を発見しました。リンは単体でいくつか同素体があります1)。

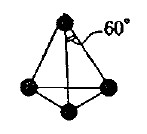

黄リン:淡黄色のろう状、ニンニク様の臭いがあります。4原子分子(分子式はP4)、四面体の構造を持ちます。有機溶媒によく溶けます。発火点は34℃、空気中で自然発火します。そのため、水中で保存されます。発火すると青白い光を発することから、燐光と呼ばれます。

赤リン:黄リンを空気のない状態で加熱すると得られます。黄リンの分子が連続して結合する鎖状の高分子です。発火点は260℃、無臭で、マッチ箱の側面に塗られています。

黒リン:黄リンを高温高圧で処理すると得られます。金属光沢があり、半導体です。

紫リン:黄リンに鉛、または、ビスマスを加え、加熱し再結晶して得られる。金属光沢があり、不導体です。

これらのうち、黄リンは有毒です。リンの中毒については、農業や園芸で使われる殺虫剤として使われる有機リン中毒が有名ですが、これは以前、お話ししました。

黄リン P4

黄リン P4

殺鼠剤

人類にとって、食物保管中のネズミなどの動物による食害に対する対策が昔から課題でした。そのため、ネズミの駆除のための薬物として殺鼠剤(猫いらず)が使われてきました。毒餌の形で投与したり、粉剤を巣に吹き込んで全滅させる方法が使われます。リンの同素体のうち、黄リンはとても毒性が強いため、昔から殺鼠剤として使われてきました。製剤としては、黄リンを二硫化硫黄に溶かし、グリセリンやでんぷんを加えて糊状、固形状にしたものです。前者は5〜10%、後者は1%の黄リンを含みます2)。ネズミが摂取すると急性毒性のため死亡します。しかし、ヒトが誤って黄リンを摂取する事故や自殺目的の使用も多発しました。そのため、農薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、毒物及び劇物取締法(毒物に指定)により使用が規制されています。現在ではヒトに対するより安全な殺鼠剤として、血液抗凝固作用のある薬物(ワーファリン、クマテトラリル、など)が使われます。この薬物に即効性はありませんが、継続的に摂取したネズミは体内で出血し、衰弱して死亡します。しかし、ワーファリン抵抗性のネズミが出現してきています。薬剤とネズミのいたちごっこです。今回は殺鼠剤としての黄リン中毒の話です。

黄リン中毒2)

黄リンは消化管から吸収されやすく、中毒患者の嘔吐物や便にニンニク臭があると言われています。吸収された黄リンは諸臓器に分布し、実質毒として作用します。特に肝、腎、脳に脂肪変性を起こします。作用機序は蛋白合成の障害、フリーラジカルを介する障害、低カルシウム血症、心機能抑制、粘膜・皮膚への腐蝕作用、骨新生の障害、などがあります。ヒトの致死量は1mg/kg(体重)、成人での最小致死量は約5mgとされています3)。猫いらずを摂取した場合、致死量は約2.5gです。

臨床症状も特徴があります。(1)第1期(摂取後〜48時間):皮膚の刺激、化学熱傷、ショック、心不全、消化器症状(悪心、嘔吐、腹痛、下痢)、中枢神経症状(せん妄、痙攣、昏睡) (2)第2期(数日間):無症状 (3)第3期(数日後):消化管症状、出血傾向、肝障害(脂肪変性)、中枢神経症状、腎障害、心筋障害、低カルシウム血症、低血糖、ショック、不整脈(QT延長、ST変化、心室細動)、肺障害、発熱。

第1期は急性症状で、多量摂取するとこの段階で死亡します。これを乗り越えて生存すると、第2期では一旦回復したように見えますが、その後、第3期では遅発性の多臓器不全を起こすことがあります。

黄リンに対する特異的な拮抗薬や解毒薬はありません。対症的に治療します。摂取早期(5時間以内)の場合、胃洗浄が死亡率を下げるとされ、黄リンを比較的無害なリン酸に酸化させる目的で、5000倍希釈過マンガン酸カリウムによる胃洗浄が一般的に行われています。また、毒性にフリーラジカルの関与があることから、フリーラジカルスカベンジャーのグルタチオンの前駆体であるN-アセチルシステイン(NAC)の投与が試みられ、猫いらず1/2本以上(黄リン800mg相当)を服用した症例で救命できたという報告があります4)。

おわりに

リンは動物にとっての必須元素です。DNAやRNAはポリリン酸エステルであり、生体エネルギーはATP、生体膜の成分はリン脂質です。また、植物にとっても、肥料の三要素のひとつです。このようになくてはならない元素ですが、黄リンのような単体のリンに毒性があるのは興味深い特徴です。

参考:

1. 八木健太郎. リンの性質について一 高等学校 「化学」 における扱いを中心に一. 化学と教育 61巻12号, 600-603, 2013.

2. 千代孝夫. 黄リン中毒.「最新内科学大系76」井村裕夫, 尾形悦郎, 高久史麿等編, 環境性疾患2 臨床中毒, 中山書店, 東京, 1990, p283-285.

3. 平山晃久. 黄リン. 濵田昭ら.共著. 裁判化学. 南江堂. 東京. 1996, p.223-224.

4. 山根道雄、田中雄二郎ら. N-acetylcysteineの 早期経口投与が有効と考えられた黄リンによる急性肝障害の1例. 肝臓 40巻5号, 310-315,1999.