アスベストとは

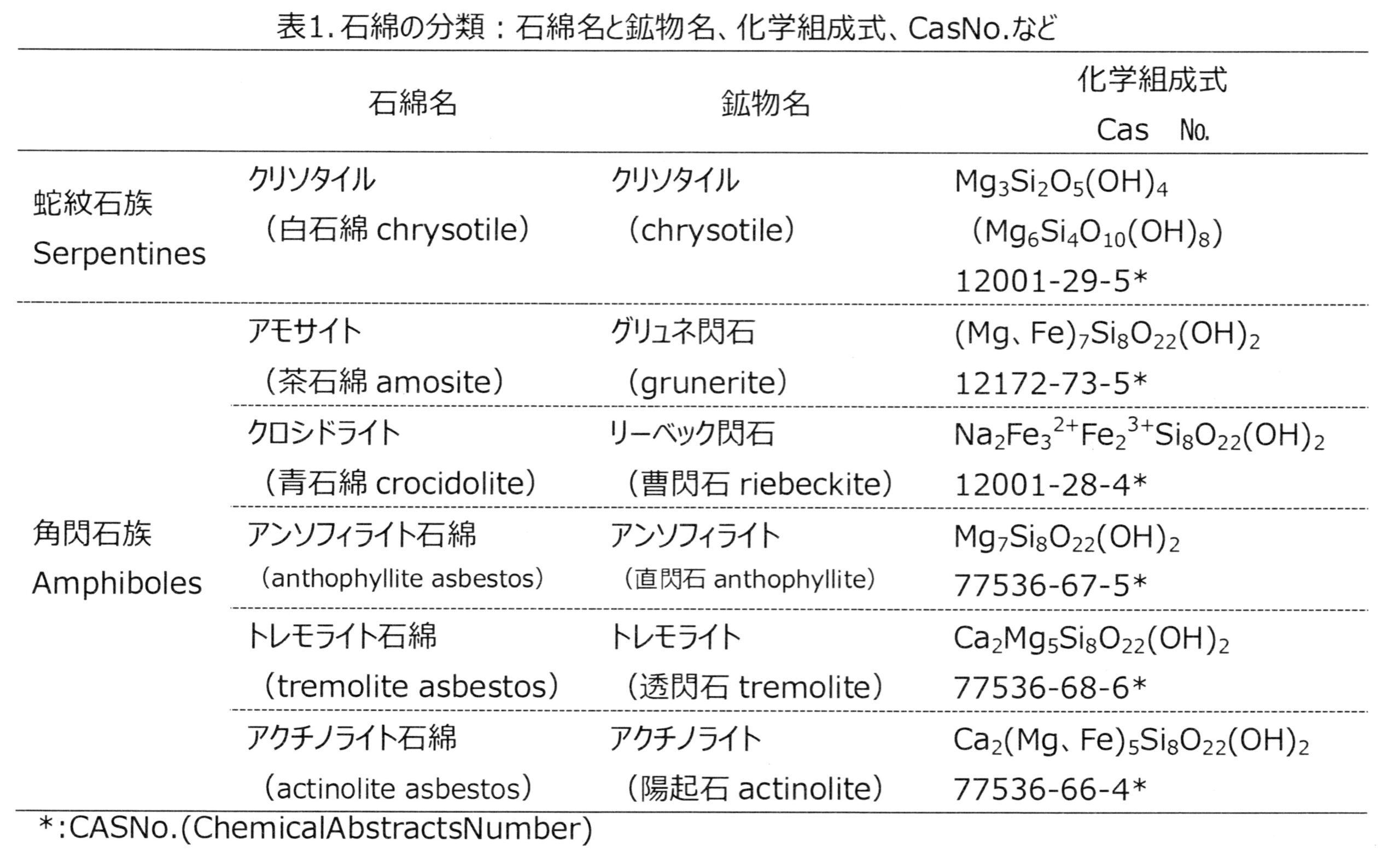

学校の理科(化学)の実験で液体を加熱するとき、三脚の上に金網を乗せ、その上にビーカーを置いて加熱したことがあると思います。その時、真ん中に白い物体がある金網を使ったことがあるでしょうか。その白い物体は現在、セラミックが使われていますが、昔はアスベスト(石綿)が使われ、石綿付金網と呼ばれていました。アスベストの構成単位は、ヒトの髪の毛の直径(40~100µm)よりも細く、細長い繊維状です。WHOの定義では、アスベストは長さ5µm以上、縦横のアスペクト比が3以上の天然の繊維状珪酸塩鉱物とされています1)。光学顕微鏡、電子顕微鏡で見ても微細な繊維状です。主成分以外の含有物である鉄やアルミニウム、コバルトなどの量により「白」「茶」「青」アスベストなどの種類に分けられます。具体的には、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドサイト(青石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類です(表1)。

アスベストの利用

アスベストは耐熱性、引っ張り強さ、耐薬品性、絶縁性、安定性、などに優れ、工業製品以外にも建物の建材として、多く使われてきました。例えば、吹きつけアスベスト(強化剤としてアスベストをセメントに混合し、壁、天井、柱、梁に吹き付ける)です。アスベストは昭和30年頃から使われ始め、ビルの高層化や鉄骨構造化にともない、鉄骨造建築物などの軽量耐火被覆材として昭和40年代の高度成長期に多く使用されました。平成7(1995)年度では、アスベストの使用は建材製品93%、工業製品7%でした。生産国はロシア、カナダ、中国、ブラジルが多く、我が国はカナダ、南アフリカ、ジンバブエから多く輸入していました。

アスベストの毒性

1970年頃に人体への有毒性が明らかとなりました。アスベストは微細線維の集合体であり、最も細い線維束の太さは1〜2µmです。岩石由来の無機物であることから、生体内に入った場合、生体内で分解することはできません。呼吸により吸引した場合、気管から気管支・肺内に入ります。吸入した大きなチリやゴミのほとんどは、鼻毛や鼻粘膜で捉えられたり、途中の気管~気管支粘膜に沈着して、気管壁の粘液と繊毛運動により痰として排出されます。しかし1~5µmの小さな粒子は肺胞まで届いて沈着します。有機物は大食細胞(マクロファージ)に取り込まれ消化されて最終的に体外に排泄されます。一方、アスベストなどの無機物は人体が消化できないので、そのまま生涯にわたり肺内に残存し、肺組織を傷つけて線維化と二次的な肺気腫すなわち「じん肺」を発症させます。アスベストは飛散すると空気中に長くとどまり、吸入されてヒトの肺胞に沈着しやすい特徴があります。なお、最近問題となっている大気汚染物質のPM2.5(大気中に浮遊する微粒子のうち、粒子径が概ね2.5µm以下)は産業活動(ボイラー、焼却炉、自動車の排気ガス、など)や自然(土壌、海洋、火山)から由来しますが、アスベストと同様、肺胞に到達しやすく、毒性を示します。

アスベストによる疾患

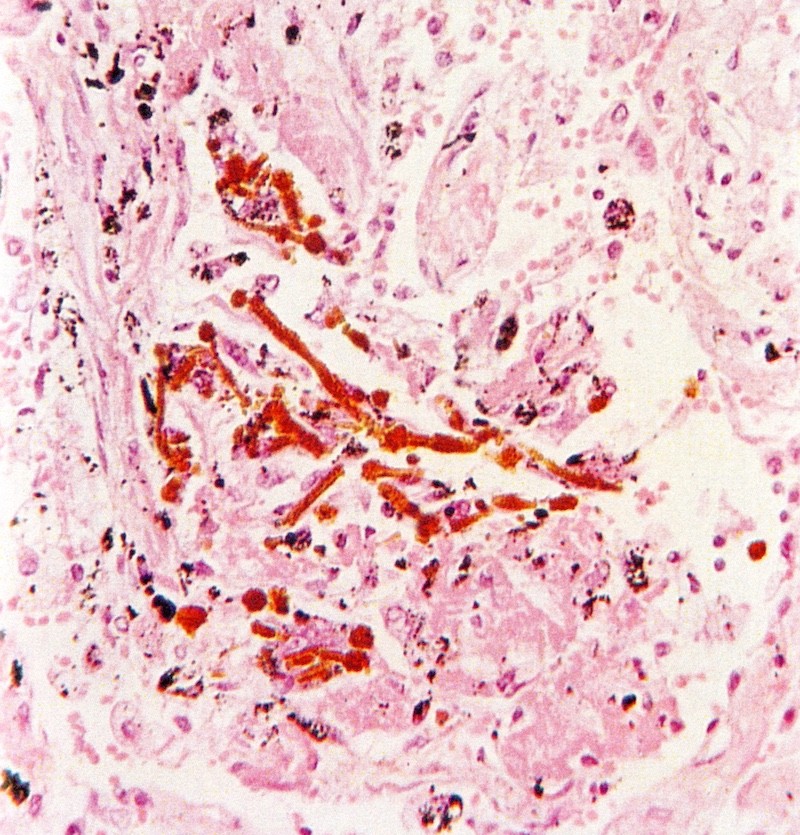

吸入したアスベストは細気管支や肺胞に炎症を起こし、肺の線維化を起こし、呼吸機能が低下します。アスベストの毒性の強さは、クロシドサイト>アモサイト>クリソタイルとされています。肺に吸入されたアスベストを肺内のマクロファージが貪食しますが、分解処理できず、蛋白質と鉄が付着して茶色の「鉄あれい状」「団子状」「ビーズ状」になります。通常、直径は2~5µmであり、手術や剖検時に得られた肺組織、気管支肺胞洗浄液(BALF)中にアスベスト小体が検出されます。顕微鏡では肺胞内や線維性肉芽組織の中に、石綿線維のまわりに鉄塩と蛋白性物質が輪状、不規則に沈着し、黄褐色の針状ないし太鼓ばち様に見えます(図1)2)。

図1. 肺内の石綿小体(HE染色、顕微鏡写真)

図1. 肺内の石綿小体(HE染色、顕微鏡写真)

黄褐色の針状ないし太鼓ばち様に見える

アスベストが引き起こす主な疾病を以下に示します。

石綿肺:アスベストを取り扱う事業所などで、比較的高濃度や長期にわたってアスベストを吸引すると発症する塵肺の一種であり、職業病です。終末気管支や肺胞の間質の線維化により、呼吸機能が低下します。最初の曝露から10年以上経過してから発症することが多く、アスベストの曝露がなくなっても、病状は進行していきます。

肺癌:石綿肺に合併することが多く、アスベストへの曝露から15〜40年経過して発症します。ただし、肺癌は喫煙など、他の要因の関与もあります。

胸膜プラーク:胸腔の内面を覆う膜が胸膜ですが、胸膜の表面が限局的に分厚く硬くなります。肉眼的に白色の肥厚斑です。通常の胸膜炎と違い、肺や横隔膜との癒着は認めません。呼吸機能に大きな影響はありませんが、アスベスト曝露に特徴的な所見です。胸部X線撮影、胸部CTで確認します。過去のアスベスト吸引の証拠ですが、死因にはなりません。法医解剖でも時々見られます。

胸膜中皮腫:アスベストの曝露に特異的とされています。曝露から20〜50年経過して発症します。大部分が悪性で、死因として重要です。胸膜中皮腫は1990年代以降、発症が増えています。また、低濃度の暴露でも発症する可能性があります。職業上の曝露だけでなく、家庭内や近隣の建物工事からの曝露による発症もあります。

法的規制

1970年代以降、段階的にアスベストの法的規制が強化されてきました。

1975年(昭和50年) 5%以上のアスベストの吹きつけ禁止

1995年(平成07年) 1重量%以上のアスベストの吹きつけ禁止

2004年(平成16年) 1重量%以上の製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用の禁止

2006年(平成18年) 0.1重量%以上の製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用の禁止、一部除外品目あり。

2012年(平成24年)3月 アスベストの製造、使用の全面禁止

なお、石綿付金網は1988年(昭和63年)頃まで販売されていたようです。

現在、アスベストは使用禁止となっているので、代替品が使われています。アスベストの性能を全般的に超える代替品はありません。目的とする個別の特性に対して、代替品を使うことになります。その多くは、ガラス繊維、セラミック繊維です。

現在の大きな問題はアスベストを含む製品や建物の取り壊し時に周囲に飛散しやすいことです。そのため、アスベストが使われていた古い建物の取り壊しや建材の廃棄の方法が関係する法律で決められています。また、洪水、地震などにより、がれきが大量に発生した場合、アスベストの飛散が心配されます。

<環境基準>

特定粉じん発生施設:敷地境界基準

環境大臣が定める測定法(平成元年環境省告示第93号)により測定された大気中のアスベストの濃度が1Lにつき10本(10 f/L)であること。

一般環境のアスベスト濃度は、近年、濃度レベルが低下してきており、総繊維でも概ね 0.5 f/L 以下のレベルで推移しています。

おわりに

職業的にアスベストを取り扱う作業に従事し、アアスベスト吸引による石綿肺、中皮腫は労働災害です。また、建物の撤去時に発生したアスベストを周囲の住人が吸引し、中皮腫を発症した場合、いわゆる公害病です。いずれも、衛生学上、重要な問題です。アスベストについては、労災に該当しない場合でも、石綿健康被害救済制度があります3)。

参考:

1. ⽯綿に関する基礎知識. アスベスト(アスベスト)問題への取組. 環境省ホームページ. https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/chpt1.pdf

2. 肺と胸膜. 飯島宗一ら. 組織病理アトラス 第3版. 文光堂 東京, 1987年.

3. アスベスト(アスベスト) 健康被害の救済. 独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ. https://www.erca.go.jp/asbestos/what/index.html

上村 公一

最新記事 by 上村 公一 (全て見る)

- アスベスト - 2025年3月24日

- 血痕の検査 - 2025年2月24日

- 塩素ガス(Cl2)中毒 - 2025年1月27日