| アルゴンは反応性の低さから不活性ガスとして様々な用途に使われます。また,水銀灯・蛍光灯・真空管などへの封入,食品の酸化防止のために包装容器への充塡,更にレーザーや潜水用混合気体としても使われます。ここでは,薄膜作製,アンモニア合成,年代測定を取り上げてご紹介します。 |

薄膜作製のはじまり

薄膜作製の技術として最初に用いられたのはスパッタリング法とされます。スパッタリング法では,低圧下の気体の放電で生じたイオンを加速し,標的物質に衝突させて標的物質の表面から削り取り,基板上に蓄積させて薄膜を作製します。スパッタリングの現象は19世紀半ばにW.グローブ,J.プリュッカーがそれぞれ独立に発見したとされます。

グローブは,イギリスの科学者で,燃料電池の先駆となったグローブ電池(アルカリ電解質を使った燃料電池)にその名を残しました。グローブはまた,グロー放電の最中に陰極から物質が飛び出して周囲のガラス管壁に付着することを記録しています。グロー放電は1㎜Hg(=1Torr≒133Pa)程度の低圧気体の放電です。アーク放電に較べて放電電流が小さく,発光が弱い一方で放電電圧が高いことが特徴で,グローランプやネオンサインなどに利用されます。

〔左〕出典:William Edward Ayrtonによる”Grove Cell”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

〔右〕出典:”かつて銀座にあった森永製菓(森永ミルクキャラメル/森永ミルクチョコレート)のネオン塔。1953年ごろに完成。”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

プリュッカーはドイツの物理学者で,陰極線の蛍光作用を発見しました。彼は,真空管の中に十字形の電極を入れて放電したところ,放電していない側のガラス壁に十字の影ができたことから,陰極線はガラスに当たると蛍光を出すと考え,ガラス管内に蛍光物質を塗布して陰極線の蛍光作用を確認しました。

グローブとプリュッカーは,スパッタリングの現象を放電の観察から発見しただけでしたが,スパッタリングによる薄膜の作製はその後しばらくして行われるようになりました。最初に作られたのは反射鏡とされ,20世紀に入ると,レコード盤の原盤(マスター)への金による被覆にも使われるようになりました。

スパッタリングという用語について次のことも伝えられています。イギリスの物理学者J.トムソンは,この現象をスプラッタリング(spluttering)と呼んだとされますが,その後,アメリカの物理化学者I.ラングミュアらはsputteringとし,以後は後者が定着しました。この二語(splutterとsputter)はどちらも「パチパチと音を出す,早口で言う」という意味です。

因みに,日本の初期の特許文書ではスパッタリングの直訳語として「飛唾」が使われていました。例えば1990(平成2)年の公開特許公報(A)「多棒式マグネットスパッタリング装置」(平2-159373)の明細書には,「スパッタリング(飛唾)現象」という表記が見られます。

スパッタリング技術とアルゴン

初期の方法では,薄膜の形成速度の遅さや基板が加熱されることなどから実用化には課題が残されていましたが,オランダの実験物理学者F.ペニングは,1936年にマグネトロンスパッタリング法(電極間に環状の陽極を置き,その中を貫く磁場をかけて,基板を陰極上に置く方法)を考案しました。その後,スパッタリングによる薄膜作製には,プラズマを用いる方法やイオンプレーティング法などの改良法が加わりました。

現在では,気相成長法(気相堆積法)は,スパッタリング技術に代表される物理的方法(physical vapor deposition,PVD)と化学的方法(chemical vapor deposition,CVD)に大別され,共に切削工具や金型の表面処理,半導体素子の製造などで用いられています。PVDには真空蒸着などがあり,PVDは一般に大きな面積の薄膜を高速で作製できることが特徴です。CVDは,反応管内に基板を置いて薄膜の成分を含む原料ガスを供給し,基板表面に膜を形成させたり気相化学反応によって膜を形成させたりする方法で,高度の真空を必要としないため,装置が大型化しにくい点が長所です。

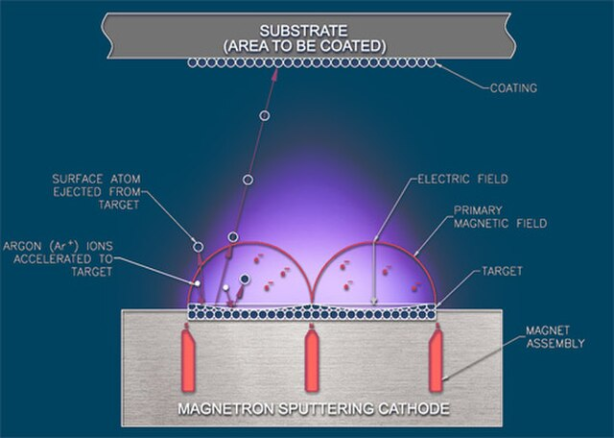

スパッタリングでは,加速したイオンなどを標的に衝突させて標的物質の原子を弾き出します。具体的には,減圧下で数百㌾程度の電圧で放電を起こし,陽イオンを加速して標的に衝突させます。固体の標的物質であれば基本的に金属から絶縁物まで様々な材料の薄膜化が可能で,半導体素子,磁気ディスクヘッド,強誘電体薄膜,超伝導薄膜などの作製に広く利用されています。

スパッタリングに用いられる気体は種類が限られており,アルゴンがよく使われます。アルゴンは,入手しやすいことや化学的に安定であることに加えて,その陽イオン(Ar+)が標的物質を弾き出せるぐらいの質量であることから,スパッタリングに適しているとされます。金属,磁性材料などの薄膜作製では,多くの場合,アルゴンが単独で使われ,窒化物や酸化物の薄膜作製ではアルゴンに窒素や酸素を添加して反応性スパッタリングが行われる場合もあります。

スパッタリングの原理

(Ar+によってはじき出された標的物質の原子が上部の基板表面に到達し,薄膜として蓄積する)

出典:Luxasolarによる”sputtering”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

スパッタリングは高真空にしたスパッタ室にアルゴンなどを導入して行われますが,このとき,高真空であっても残留する不純物やプロセスガスに含まれる不純物が系内に存在すると,その不純物が薄膜中に取り込まれて薄膜の性質に影響を与えます。例えば,半導体用の集積回路内の配線材料をつくる際には,薄膜中の不純物によって配線抵抗が高くなること,信号の伝搬遅延の原因になること,結晶配向性が不良になって配線の信頼性が悪化すること,などの影響を与えます。回路の集積度が高まり配線間の間隔が狭くなるにつれて膜質の向上が重要になり,不純物のより少ない薄膜が求められます。

アンモニア合成とアルゴン

窒素と水素からアンモニアができる反応(次式)は可逆系で,体積一定の条件では,不活性気体が反応系内に存在しても,反応物と生成物の分圧は変わらないので,他の条件が同じであれば平衡の移動に影響を与えません。

N2+3H2 ⇄ 2NH3

これに対して,圧力一定の条件では,不活性気体が反応系内に存在すると,反応物と生成物の分圧が低下します。この反応では,右向きに進むと分子数が減少するので,圧力が大きいほど反応を右に進めるのに有利です。そのため,不活性気体の存在は,この反応の平衡状態を右向きに移動させるのに不利になります。

アンモニア合成の原料のうち,水素は天然ガスの水蒸気改質によって供給されます。一方で,窒素は空気が供給源であり,空気中に存在するアルゴンなどの不活性な気体も反応系内に取り込まれます。水素と窒素は反応の進行に伴って消費され,循環系内では濃度が低下します。これに対してアルゴンは消費されないので反応系内に蓄積し,アルゴンを反応系から排出しないとその濃度は次第に上昇するのに対して,水素と窒素の濃度は相対的に低下するために水素と窒素の分圧が低下し,アンモニアの生成が阻害されます。

アンモニア合成においてアルゴンは,上記の理由から排除される必要があり,その操作を「パージ」(purge)と呼びます。パージは系内の気体の一部を外部に排出する操作で,パージの際にアルゴンを水素,窒素から分離しないと,アルゴンに随伴して水素と窒素も系外に排出されてしまいます。

アンモニア合成の循環系では,水素・窒素・アンモニアの損失が最も少ない場所でパージを行うのが理想的です。具体的には装置内でアンモニアが分離され,かつアルゴンの濃度が最も高くなる場所(例えばアンモニア分離器を出た直後)が適するとされます。

BASF社で使用された高圧法アンモニア合成の反応管

(ドイツ・カールスルーエ大学)

出典:Drahkrubによる”Ammoniak Reaktor BASF”ライセンスはCC BY-SA 3.0(WIKIMEDIA COMMONSより)

アルゴンによる二つの年代測定法

カリウム-アルゴン法は,カリウムの同位体(40K)の放射性崩壊を利用する年代測定法の一つで,1950年代に登場しました。マグマ中のカリウムに含まれる40Kは半減期約12.5億年で崩壊し,約89%がカルシウムの同位体(40Ca)に,残りはアルゴンの同位体(40Ar)に変わります。次式のうち,電子捕獲では,捕獲された電子が陽子と反応して中性子になるので,質量数は変わらず原子番号が1減ります。

〔β崩壊〕 40K→40Ca+β-

〔電子捕獲〕40K+e-→40Ar+γ

ところで,アルゴン(18Ar)とカリウム(19K)の原子量はそれぞれ39.9,39.1で,原子番号が小さいアルゴンの方が大きいです。これは,地球ができた頃,40K(存在比0.0119%)の電子捕獲によって40Ar(存在比99.6%)に変わったことによるとされます。これに対してカリウムで最も多い同位体は39K(存在比93.3%)です。

40Kの反応はマグマ中で常に進行しており,生成した40Arの一部はマグマから抜け出し,残りは岩石中に閉じ込められます。そこで,時間の経過に伴う40Kの減少量を手がかりにして岩石の年代を推定することができるのです。

カリウム-アルゴン法では,40Kの崩壊の分岐比(β崩壊と電子捕獲の反応量の割合)の正確な決定,大気由来の40Arの補正,岩石から散逸した40Arの補正がそれぞれ必要です。アルゴンは不活性なので岩石や鉱物を構成する物質と反応することなく拡散しますが,拡散の程度は鉱物の結晶の大きさやマグマの冷却過程の温度履歴などによって異なるので,試料毎に補正の必要があります。

次に,アルゴン-アルゴン法はカリウム-アルゴン法を改良して精度を向上させた方法です。カリウム-アルゴン法では,岩石や鉱物に含まれるカリウム量とアルゴン量をそれぞれ求め,両者の比から年代が推定されるのに対して,アルゴン-アルゴン法では,原子炉内で試料に中性子を照射して試料中のカリウムを次式のようにアルゴンに変換します。

39K+1n→39Ar+1H

こうしてできた39Arと上述の放射性壊変で生じた40Arの比から年代が推定されるので,アルゴンの同位体比を求めればよいことが利点です。

参考文献

総説・スパッタリングの歴史と応用,福島志郎・細川直吉,金属表面技術,36,218~228(1985)

〈特集〉20世紀の応用物理をふりかえる・20世紀における薄膜・表面科学の歴史と将来展望,金原 粲,応用物理,69,956~964(2000)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日

- 炭素(C)-ダイヤモンド合成の歴史 - 2025年10月20日