| 銀を用いる神経組織の染色法に「鍍銀法」があり,種々の改良法や変法が考案されて神経組織学の発展を促しました。鍍銀法はまた,現在の医学では診断にも役立てられています。 |

生体組織標本の染色

生体組織を光学顕微鏡で観察する際に,そのままの状態では組織や細部の構造を充分に観察することができないので,染色を行うことが多くあります。例えば,酢酸カーミン溶液で染色すると細胞の中の核や染色体を赤色に染めることができます。

病理診断などで一般的に行われる組織標本の染色法として,植物性色素のヘマトキシリンと酸性染料のエオシンを使うヘマトキシリン・エオシン(HE)染色法があり,HE染色法は組織や病変部の全体像の把握のために行われます。ヘマトキシリンは,中南米のマメ科植物アカミノキ(Haematoxylon campechianum)の幹の木質部から抽出される塩基性色素で,これを組織染色に初めて使ったのはドイツの解剖学者W.ワルダイエルとされます。エオシンは単独で組織染色に用いられることはあまりなく,塩基性色素と併用されることが多い色素です。

ヘマトキシリンの心材(左)と抽出液

出典:Reefmonkyによる”extract of Haematoxylon campechianum”ライセンスはCC BY 3.0 DEED(WIKIMEDIA COMMONSより)

HE染色法では,通常はヘマトキシリンで先に核酸を染め,次いでエオシンで染めることによって,核・沈着石灰・細菌は紫青色に,細胞質・細胞間物質・線維などは淡赤色に,赤血球は赤色に染め分けることができます。さらに,特定の組織などをより明瞭に観察するためには特殊な染色法が必要で,種々の方法が考案されてきました。

鍍銀法はその一つで,蛋白質を保護コロイドとした銀コロイド,硝酸銀(AgNO3),ジアンミン銀(Ⅰ)イオン([Ag(NH3)2]+)などが使われます。

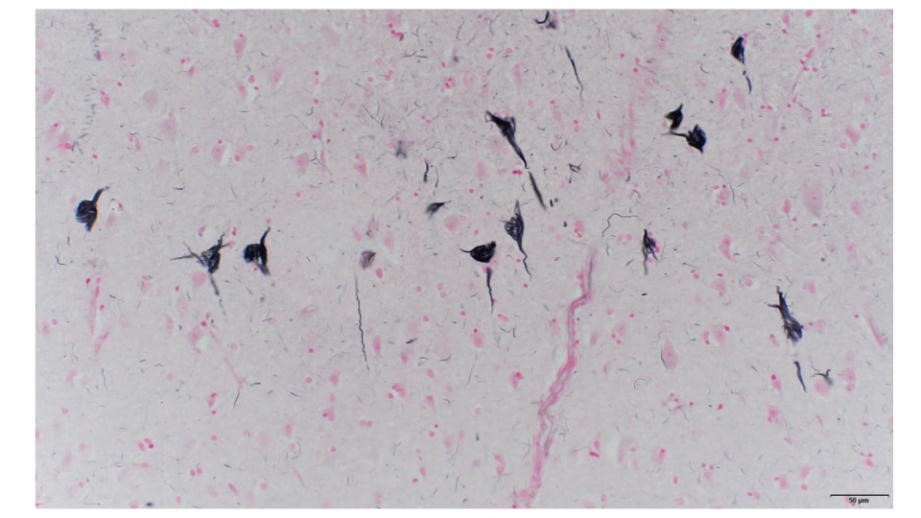

次の写真は,鍍銀法の一つであるガリアス・ブラーク(GB)法による染色の例です。脳神経病変の中で,アルツハイマーを含む脳神経変性疾患には,鍍銀染色として従来からドイツの神経生理学者M.ビルショウスキーによる方法が用いられ,その手法は,後述するS.ラモン・イ・カハルらにも受け継がれました。ビルショウスキーはまた,銀に親和性を有する格子状で細い線維を肝臓・腎臓・脾臓などに見出して「格子線維」と名付けたことでも知られています。

GB法では,硝酸ランタン(Ⅲ)水溶液(La(NO3)3)での媒染によってヨウ化銀(AgI)による銀の吸着性を高め,異常蛋自の沈着を伴う変性疾患に有用とされています。

左海馬(海馬傍回)のガリアス・ブラーク法による染色(倍率×200)

黒く染まっているのは神経細胞の細胞質内のリン酸化タウ蛋白質

(東京医科歯科大学法医学分野より提供)

鍍銀法の改良と神経細胞研究への応用

19世紀半ばにおいて,神経細胞から出る突起には2種類があることが知られ,1865年,太くて複数あるものは「樹状突起」,細くて1本しかないものは「軸索」と名付けられました。神経細胞は体内の他の臓器とは形状が異なって長い突起状の構造をしており,それらが互いにつながり,細胞からの指令を伝えているらしいことが分かっていました。しかし,組織の顕微鏡観察に有用な染色技術はありませんでした。

C.ゴルジはイタリア北部のアルプス中腹の町コルテノ・ゴルジに生まれました。彼は,医師であった父と同じくパヴィア大学で医学を学び,1865年に卒業して研究者の道に進みました。ゴルジは神経組織の染色法を試行しながら,主に中枢神経系の微細構造と神経間の連関について研究しました。

ゴルジは,脳の組織の固定にいつもはクロム酸塩(K2CrO4)を用いるところを,ある時,二クロム酸カリウム(K2Cr2O7)で固定し,当時行われ始めていた方法として硝酸銀水溶液に浸してから切片を作成しました。すると神経細胞が黒く染まって観察されました。1873年のことでした。これは神経細胞が二クロム酸銀(Ag2Cr2O7)(オスミウム酸塩の場合はオスミウム酸銀(Ag2OsO4))の微結晶で満たされたことによるもので,ゴルジはこれを〝黒い反応〟(La reazione nera)と呼びました。後に「ゴルジ染色」と呼ばれるようになったこの手法は,神経細胞の視覚化を容易にし,改良法もいくつか考案されて,神経組織学の発展の契機になりました。

ゴルジは1896年,フクロウ(梟)の小脳にある神経細胞に,この方法で黒く染まる扁平で積層した袋状の器官を発見しました。これは,約半世紀の後に細胞小器官として認められ,ゴルジ体(ゴルジ装置,ゴルジ複合体,内網装置とも)と呼ばれるようになりました。彼の名は,このほかにゴルジ・マッツォニ小体(皮膚の知覚終末),脊髄のゴルジ細胞にも残されています。

S.ラモン・イ・カハルは,スペイン北西部のピレネー山脈の麓の村ペチーヤに外科医の子として生まれました。1839年には,フランスのL.ダゲールとJ.ニエプスが銀板写真術を完成させており,ラモン・イ・カハルは,露光や現像を行う写真屋に好奇心をかき立てられたと記しています。

彼は,理髪店や靴屋の徒弟を経て,サラゴサ大学で医学を学んだ後,軍医としてキューバに派遣されました。しかしマラリアに罹患して帰国し,その後は大学で研究生活を送りました。バレンシア大学に赴任した頃,ラモン・イ・カハルは,ゴルジ法で染色された組織標本を見て感銘を受けましたが,この頃のゴルジ法はやや不安定でした。ラモン・イ・カハルは改良法を探究し,彼が〝勝利の年〟と呼んだ1888年に動物胎児の脳で成功しました。胎児で良好な結果が得られた理由としては,成熟した脳より構造が単純であることと,突起が髄鞘に包まれていないので染まりやすかったことが挙げられます。

神経細胞は金や銀など特定の金属との親和性を有することが知られていましたが,ラモン・イ・カハルは,組織を硝酸銀溶液に浸す前に塩化金溶液に浸すと染まり方が良好なことを見出し,更に硝酸銀よりもジアンミン銀(Ⅰ)イオンの溶液の方が組織をより際立たせることに気付きました。このように染色法の改良を行いながら神経組織の研究を進めたのです。

神経細胞の網状説とニューロン説

ゴルジとラモン・イ・カハルは,神経細胞の成り立ちと刺激伝達の仕組みについて異なる見方をしていました。

ゴルジは,神経細胞は互いに融合して途切れることなく連続し,網を形成していると考えました(網状説)。これに対してラモン・イ・カハルは,個々に独立した神経細胞が接触によって連絡していると考えました。これは後のニューロン説の萌芽です。

1891年,ワルダイエルはラモン・イ・カハルの研究をもとに,神経系は解剖学的にも発生学的にも,相互に関連のない多数の神経単位によって構成されているとして,その単位をギリシア語で腱や糸を意味するνευρονから「ニューロン」と呼ぶことを提案しました。なお,「シナプス」という語は,1932年のノーベル生理学医学賞を受けたイギリスの生理学者C.シェリントンにより,「結合」を意味するギリシャ語のσυναψιςから命名されたものです。

1906年のノーベル生理学医学賞は「神経系の構造についての研究」によってゴルジとラモン・イ・カハルの二人に与えられ,二人は神経系の仕組みに関してそれぞれの立場から受賞講演を行いました。受賞講演の冒頭,ゴルジは,自分がニューロン説に反対しているのに「私の演題としてニューロンの問題を掲げたのは奇異かもしれない」(It may seem strange that,(…) I have chosen this question of the neuron as the subject of my lecture,)と敢えて前置きしてから,自身の考えを述べています。こうしたことからも,この論争の解決が当時において神経細胞研究の一つの課題であったことがうかがえます。

この時代には,ゴルジによっても,改良ゴルジ染色法を用いたラモン・イ・カハルによっても,神経細胞の真の姿を明断することができず,二人は互いに自説が正しいとして譲らなかったのです。

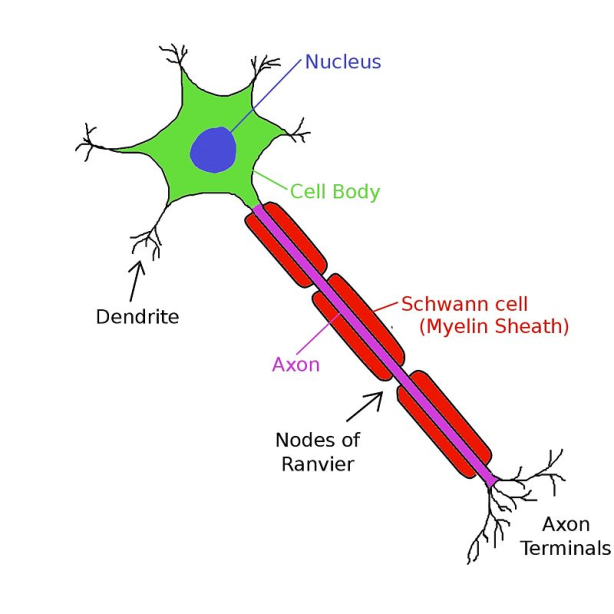

下図のように,細胞体(Cell Body)・樹状突起(Dendrite)・軸索(Axon)から成るニューロンが構成単位となり,それらがシナプスを介して信号が伝達されていることは,20世紀半ばに電子顕微鏡を用いた研究によって確かめられました。

ニューロンの模式図

Schwann cell:シュワン細胞

(軸索を取り囲む神経膠細胞)

Myelin Sheath:ミエリン鞘(髄鞘)

Nodes of Raniver:ランヴィエの絞輪

(ミエリン鞘の間隙)

出典:”Diagram of a neuron”ライセンスはCC BY-SA 3.0 DEED(WIKIMEDIA COMMONSより)

ラモン・イ・カハルは,自著『若き科学者へ:忠告と助言』で,初心の研究者が大家に気押されてはならないとして,“自分の経験を述べてよいならば(中略)神経中枢の解剖学と生理に関するわれわれの研究の当初,取り除かれなければならなかった最初の障害は,灰白質内の神経網と刺激伝達のしかたに関するゴルジのまちがった説であったという次第である”と記しています。

参考文献

「若き科学者へ:忠告と助言」S.ラモン=イ=カハール著,嶋 稔・荻野謹治訳(三省堂,1980年)

「検査を築いた人びと」酒井シヅ・深瀬泰旦著(時空出版,1988年)

「脳の探求者ラモニ・カハール スペインの輝ける星」萬年 甫著(中央公論社,1991年)

「南山堂 医学大辞典」(南山堂,1999年)

「ノーベル賞受賞者業績事典 新訂版」ノーベル賞人名事典編集委員会編(日外アソシエーツ,2003年)

「脳科学者ラモン・イ・カハル自伝 悪童から探求者へ」S.ラモン・イ・カハル著,小鹿原健二訳,萬年 甫解説,後藤素規編(里文出版,2009年)

ノーベル賞受賞講演はhttps://www.nobelprize.orgによります。

ゴルジ:”The neuron doctrine-theory and facts”(1906年12月11日)

ラモン・イ・カハル:”The structure and connexions of neurons”(1906年12月12日)