亜鉛(Zn)-種々の鉱石と二つの製錬法

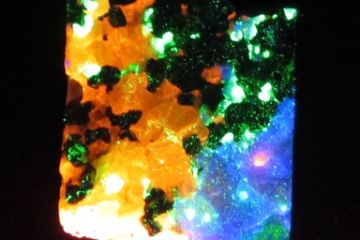

亜鉛を含む鉱石としては閃せん亜鉛鉱などが知られています。製錬法には乾式法と湿式法(電解法)があり,歴史的には乾式法が先行しました。亜鉛の二回目は鉱石と製錬に焦点を当てます。 興味深い亜鉛鉱石の数々 亜鉛の原料鉱はほとん[…]

もっと読む

亜鉛を含む鉱石としては閃せん亜鉛鉱などが知られています。製錬法には乾式法と湿式法(電解法)があり,歴史的には乾式法が先行しました。亜鉛の二回目は鉱石と製錬に焦点を当てます。 興味深い亜鉛鉱石の数々 亜鉛の原料鉱はほとん[…]

もっと読む

亜鉛は,金属(単体)として取り出される何世紀も前から銅との合金である真鍮しんちゅう(黄銅)として用いられ,18世紀に入って近代的な製錬が行われるようになりました。今回と次回は亜鉛についてのお話です。 中国の「倭鉛わえん[…]

もっと読む

ローレンシウムは原子番号103の元素で,周期表第7周期のアクチノイド系列の最後の元素です。超ウラン元素で,半減期は比較的短く,安定同位体は存在しません。1997年にラザホージウム(104Rf)からマイトネリウム(109[…]

もっと読む

ギリシアのオリンピア市にあるヘラ神殿で3月12日に採火された聖火は、日本に届けられ、燃え続けています。今回は、紀元前の古代オリンピックと近代オリンピック第1回大会が行われたギリシアに敬意を表して、メダルについてと、ギリシ[…]

もっと読む

ビスマス(83Bi)は光沢のある銀白色の半金属です。その存在が知られていたのは15世紀頃からとされますが、当時は、錫すず(50Sn)、アンチモン(51Sb)、鉛(82Pb)と混同されていました。周期表の中でこれらの元素は[…]

もっと読む

19世紀初頭、化学者たちは鉱物学に興味を抱きました。ニオブは、この時代に発見された元素の一つで、その経緯はバナジウムにとても似通っています。すなわち、両者はほぼ同時期に最初の発見者によって見出され、化学的な論争の過程で再[…]

もっと読む

水銀に関わる歴史の2話目では、水銀化合物を用いる二つの試薬、ミロン試薬とネスラー試薬を取り上げます。現在では機器分析など別の方法で行われますが、ミロンとネスラーは、それぞれの研究から検査法を創案し、医学・薬学の分野で貢献[…]

もっと読む

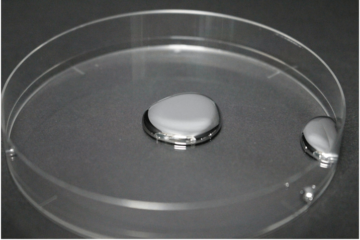

水銀は古代から知られていた元素で、様々な用途に使われてきました。しかし現在では、国際的な条約によって地球規模の水銀汚染を防ぐために規制がなされています。 液体金属ゆえの語源 水銀の元素記号(Hg)は、古代ギリシア語に由来[…]

もっと読む