| 1898年のラジウム(88Ra)の発見に続く1899年,P.キュリーとM.キュリーは,ラジウム化合物の近くに置いた物質が「誘起されて」放射能を得ることを見出し,それは数日間にわたって観測されました。この現象はラドン(86Rn)によるものでした。 |

「エマネーション」の発見と命名

キュリー夫妻は,ラジウム化合物を調製する際,ラジウム自体とは異なる〝近傍の空気による放射能〟を報告しました。これを受けて,1900年,ドイツの物理学者F.ドルンは,放射性の気体を分離し,キュリー夫妻が観察した現象はラジウムの崩壊で生じた気体によるものであることを示しました。ドルンは,この気体をラジウムからの「放射,放散」(emanation)の意味で「ラジウムエマネーション」と呼び,M.キュリーは,「ラジオン(radion)」,「ラジオネオン(radioneon)」という名前を提案しました。(⇒ラジウムについてはココをクリック)

1900年,W.クルックスは,精製した硝酸ウラニル(UO2(NO3)2)の放射能は時間の経過につれてほとんどなくなって別の放射性物質が分離されることを観察し,彼は得られた物質を「ウランX」と名付けました。

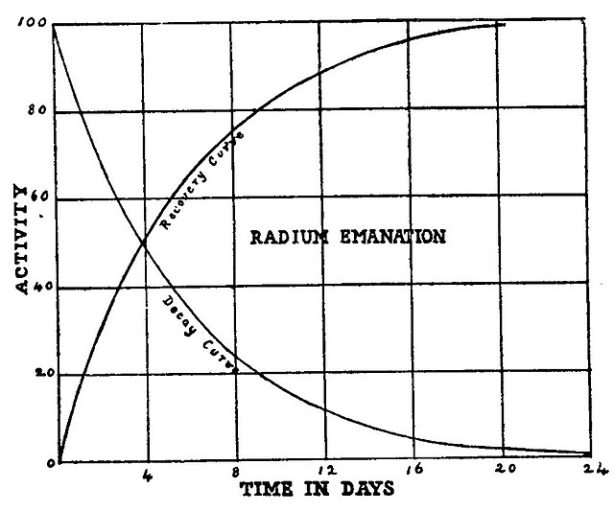

クルックスの観察の2年後,E.ラザフォードとF.ソディは,トリウム(90Th)の放射能が急速に消滅し,接触した物質に放射能が残留すること,すなわち放射能の減衰と回復を観察しました。さらに,ウランXについてもフランスのA.ベクレルが同様の現象を確認しました。

ラジウムの放射能の崩壊と回復のグラフ

出典:”Britannica Radioactivity”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

ラザフォードとソディは,放射性物質にみられる一時的な放射能減衰の速度が物理的及び化学的ないかなる条件の変化によっても影響されないことから,放射能が原子自体に基づく現象であることを確信しました。放射能の減衰は指数関数的であり,一般に一成分系の化学変化もまた指数関数的であることから,放射能は放射性核種が崩壊して次の核種を生じる際に随伴して起きる現象であるとの結論に達したのです。

またあるとき,ラザフォードとR.オーウェンズは,トリウムの放射能の強さが空気の流れで変わることを観察しました。オーウェンズが実験室の扉を開けて風が入ると,トリウムからの放射線の強度が突然低下したのです。彼らは,トリウムが絶えず放射性の気体を放出していると考え,トリウムの崩壊過程で生じたその気体を「トリウムエマネーション」と呼びました。さらに1904年には,A.ドビエルヌがアクチニウム(89Ac)を精製する際に同様のことを観察し,「アクチニウムエマネーション」と呼びました。ラザフォードは,エマネーションの元素記号(Em)を提案しました。

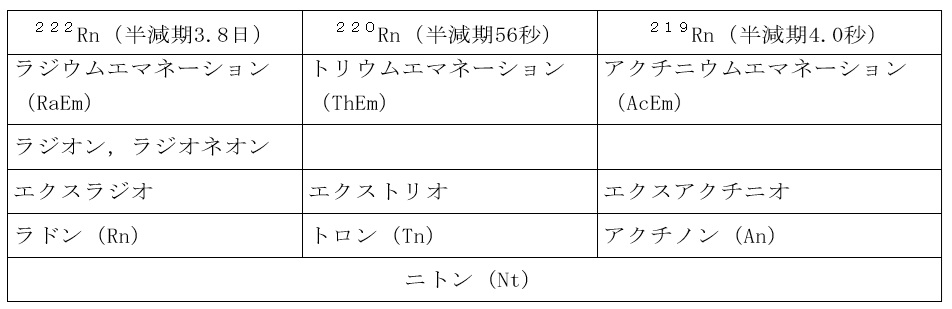

ラジウム,トリウム,アクチニウムそれぞれのエマネーションは,半減期だけが異なり,その他の性質は同じでした。W.ラムゼーはこれらを未知の元素と考え,それぞれの発生源と他元素との相違が分かるように「エクスラジオ(exradio)」,「エクストリオ(exthorio)」,「エクスアクチニオ(exactinio)」という呼称を提案しました。後に原子量は互いに異なることが分かりましたが,周期表でキセノン(54Xe)の下に残された稀ガス元素の空所はただ一つでした。

ラムゼーは,かつてヘリウムを確認したウラン鉱物(クレーベ石)との出会い以来,放射性元素にも興味を示していました。しかし,放射性元素は自然界では稀少で,放射線を計測する良法も無かったことなどから,有効な確認ができずにいました。そうした中でラムゼーはソディと共同してラジウムエマネーションを調べ,稀ガスと似ていることを明らかにし,1910年に分離にも成功しました。ラムゼーは,ラジウムエマネーションを低温にして得た固体が橙黄色の燐光を発することも観察しました。そこで,既知の稀ガスの名称の接尾語(-on)に合わせ,ラテン語の「光る」を意味するnitensをもとにして,他のエマネーションも一括して「ニトン(niton)」(元素記号はNt)と呼ぶことを提案しましたが,その名前は定着しませんでした。

1910年には,R.ホイットロー・グレイと共に密度を測定し,既知の気体で最も大きい原子量(222)を有することも示しました。ところがこの気体は,スペクトルを観測し続けていると姿を消し,数日のうちにヘリウム(2He)に変わることが分かったのです。

実体は同位体であるニトンが元素とみなされたわけですが,そもそも当時は各元素が固有の原子番号をもつことは分かっていませんでした。またソディは,周期表で同じ位置を占める放射性元素に対して「同位体」という用語を使いましたが,これは崩壊過程で現れる物質に対してであり,元素一般に対してではありませんでした。

1923年,国際純正応用化学連合(IUPAC)は,三つのエマネーションの名称をラドン(元素記号はRn),トロン(Tn),アクチノン(An)としました。このうちラドン(radon)は,ラテン語で「光線」を意味するradiusから名付けられました。エマネーションに関する名称を以下にまとめておきます。

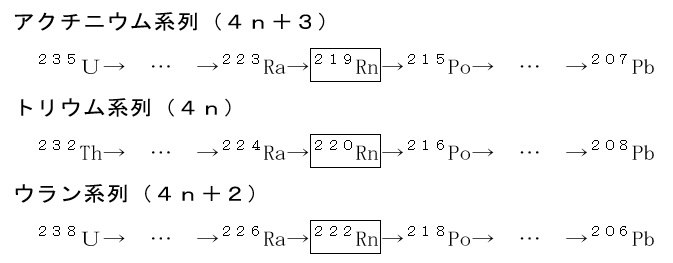

エマネーションは,周期表ではキセノン(54Xe)の下に位置する放射性の稀ガスであることが明らかにされました。以下はラドンを生じるα崩壊の系列です。

ラドンの発見とラムゼーがもたらしたもの

ラドンの発見で,重い原子核が分裂して軽い原子核に変化していく放射性崩壊が眼前の事実となり,ラザフォードはこれを発展させて1903年に元素崩壊説を示しました。J.ドルトンの原子説(1803年)から一世紀を経て明らかにされた新事実を契機に,多くの新元素が周期表に加えられ,以後の原子核化学,原子核物理学への道が開かれたのです。

ラムゼーは1902年,不活性気体の発見の功績によってナイト位に叙せられ,1904年には「空気中の貴ガス元素の発見と周期律におけるその位置の決定」によってレイリー(ノーベル物理学賞)と共にノーベル化学賞の栄誉が与えられました。

ラムゼーに与えられたノーベル化学賞(1904年)

出典:Sofia Gisbergによる”William Ramsay’s Nobel Prize”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

ラムゼーは,その人柄から〝化学界の元老〟と崇められました。1912年,ラムゼーは25年間在職した教授を辞し,ロンドン郊外に閑居を求めて静かな晩年を送ろうとしていました。しかし,間もなく欧州一円を巻き込んで世界大戦が起こりました。彼は愛国心から,軍需物資や国の産業方針について政府及び各方面に進言するなど働きかけましたが,1915年の暮れに病を得,翌年の夏,遂に帰らぬ人となりました。

山岡 望著『化学史傳』には,ラムゼーの人格について,「最もよく禱る人は,隣人を最もよく愛し,大いなるものもささやかなるものも全てをよく愛する人でなければならない」の教えを忠実に守り,「不幸な者は害を蒙った人ばかりではない,害を与えた者にもそれだけの理由があり,尋ねれば彼もまた一人の不幸な兄弟であるに相違ない」を持論とした人であったと書かれています。

ラドンの性質と応用

ラドンは無味・無臭・無色の気体で,単原子分子の重い気体です。標準状態では無色ですが,融点(-71℃)以下に冷却して固体にすると,黄色から赤橙色のルミネセンスを発します。また,液体は青色から薄紫色に発光します。水に対する溶解度は他の稀ガスに較べて大きく,ネオンやヘリウムの約20倍,アルゴンの約8倍,クリプトンの約4倍,キセノンの約2倍です。

ラドンの価電子は0個ですが,ラドンは稀ガス中で最も反応性が大きく,例えばフッ素によって酸化されて二フッ化ラドン(RnF2)を生じ,三酸化ラドン(Ⅵ)(RnO3)も確認されています。

ラドンは,大地を構成する土壌や岩石から発生して地中から大気中に散逸します。屋内にも存在し,その濃度は世界平均で1㎥あたり39Bq(ベクレル),日本では16Bqです。家屋の建材もラドンを放出するため,家屋の構造材の種類によって屋内のラドン濃度は異なり,気密性が高い屋内では増加します。一般に,プレハブ・鉄骨・木造の家屋ではラドン濃度は低く,コンクリートやコンクリートブロックの家屋ではラドン濃度が高い傾向があります。

また,地中からのラドンの散逸は気象に影響され,土壌や岩石の組成が地域によっても異なるため,大気中のラドン濃度には地域性があります。国内では,花崗岩の多い西日本では比較的高く,関東ローム層に覆われた関東地方では低い値です。

ラドンは,日常生活で呼吸によって体内に入り,肺に達してα線を放出するので肺への内部被曝が問題となります。大気中のラドン濃度は低いですが,ラドンから生じる放射性核種のポロニウム(84Po)や鉛(82Pb)などは固体であるため,これらが肺や気管支に付着すると体外に排出されにくく,内部被曝が続くことになります。

ラドンはまた,発生源が地中であることから,地震・火山活動・地滑りなどとの関連が指摘されています。ラドンと地震との因果関係を追求する研究は,放射能の測定技術が進展して20世紀半ばから本格化しました。最近では,活断層の上部及び近傍での大気中のラドン濃度と地震発生との間には,何らかの因果関係が認められているようです。

参考文献

「新物理学シリーズ6 物理学史Ⅱ」広重 徹著(培風館,1970年)

「現代化学史3 電子の世紀」A.J.アイド著,鎌谷親善・藤井清久・藤田千枝訳(みすず書房,1977年)

「化学史傳」山岡 望著(内田老鶴圃新社,1979年)

「化学元素発見のみち」D.N.トリフォノフ・V.D.トリフォノフ著,阪上正信・日吉芳朗訳(内田老鶴圃,1996年)

Recalling radon’s recognition, Brett F. Thornton and Shawn C. Burdette, Nature Chemistry, vol5(2013)(http://www.nature.com/articles/nchem.1731.pdf)

「元素の名前辞典」江頭和宏著(九州大学出版会,2017年)

ラドン及びトロンの吸入による内部被ばく,屋内ラドン(環境省ホームページ,https://www.env.go.jp)

トリウムの放射能分析から放射能壊変の法則を導いたラザフォードとソデイの実験,原子力百科事典ATOMICA(国立研究開発法人・日本原子力研究開発機構,https://atomica.jaea.go.jp)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- ラドン(Rn)-多くの名前で呼ばれた放射性の稀ガス元素 - 2025年4月21日

- ネオン(Ne)-さらに発見された稀ガス元素 - 2025年3月17日

- クリプトン(Kr)-空気から姿を現した元素 - 2025年2月17日